遺言書に不服があるときの裁判所の手続(調停、訴訟)

遺言書に対して不服申し立てをしたいときの裁判所の手続きについて、次の事例をもとに考えてみます。

過去に父が他界し、ついに母も他界しました。兄弟で遺品を整理していると、次のような内容の遺言が出てきたとします。

遺言者:母

相続人:長男の太郎と次男の二郎

遺言書の内容:「全財産を二郎に相続させる」

突然にこのような内容の遺言書が出てきたら、太郎は遺言書の内容に不満を感じることでしょう。しかし、全財産が二郎に相続されるわけではありません。

この遺言書が効力を有するか否かによって太郎が取得できる割合は変わりますので、まずは遺言書の効力について検討する必要があります。

この遺言書が有効であれば、長男の太郎は遺留分として遺産の4分の1を取得することになります。しかし、遺言書が無効であれば、太郎は法定相続分として遺産の2分の1をもらうことができます。

遺言書が無効だと主張したい場合

例えば、「母がこの遺言書を作成した時期に認知症だった」とか、「遺言書の筆跡が母の筆跡と異なるような気がする」など、遺言書に不服を感じ、太郎としては、「この遺言書は無効だ!」と主張したいと考えます。

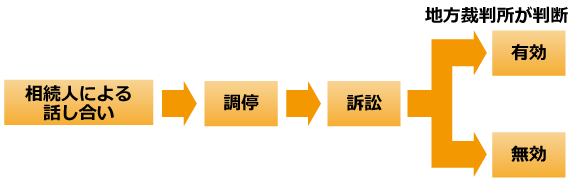

遺言書が有効かどうかを相続人による話し合いで解決できなければ、裁判所の手続を利用することになります。

1. 調停

遺言書が有効か無効かについて、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立て、その調停の中で、遺言書が無効であることを前提に、遺産の分け方を話し合うことは可能です。

しかし、二郎が、遺言書と異なる内容で遺産を分け合うことに同意しなければ、調停は不成立で終わります。

遺言書がない場合の遺産分割協議との違いにご注意いただきたいのですが、遺言書がない場合、調停で合意ができなければ、審判といって、家庭裁判所の裁判官が、遺産の分け方を命じてくれます。

しかし、家庭裁判所は、遺言書が有効か無効かについては判断しませんので、遺言書の有効性が争われている場合には、審判にはならず、調停は、ただ不成立で終わってしまうということです。

家庭裁判所での調停が不成立で終わると、改めて地方裁判所に訴訟を提起する必要があります。遺言書の有効性について合意ができないことが明らかであれば、調停を経ずに、最初から次に記載する2.訴訟の手段をとった方が、時間の節約になるかもしれません。

-

ただ、相続は、感情的な問題もからむことが多く、「いきなり訴訟を起こしてきた!」と怒ってしまう相続人の方もいますので、調停にするか訴訟にするかは、慎重な判断が必要です。

2. 訴訟

遺言書が有効か無効かを判断するのは、家庭裁判所ではなく地方裁判所になります。家庭裁判所での調停が不成立になった場合、もしくは裁判所に遺言書が無効であるかどうかを判断してもらいたい場合には、地方裁判所に申し立てます。

(1)母が認知症だったという場合

例えば、母親の認知症が疑われる場合は、訴訟において、病院のカルテや老人ホームの介護記録を証拠として提出し、母親に、遺言書の内容を理解する能力があったかなかったが裁判官によって審理されます。

なお、遺言書が公正証書であったとしても、絶対に無効にならないわけではありません。

公証人は、医者ではありませんから、遺言者本人の認知症の程度を正確に判断することはできませんし、依頼を受ければ、よほどのことがない限り断らないことが多いからです。

(2)遺言書の筆跡が母の筆跡とは異なるという場合

遺言書の筆跡が問題となる場合は、母が生前に自筆で書いた手紙や書類と、遺言書の筆跡を見比べ、場合によっては筆跡鑑定によって、本人の筆跡かどうかが審理されます。

3. 訴訟が終わった後

(1)地方裁判所が「遺言書は無効である」と判断した場合

地方裁判所にて遺言書が無効であると判断された場合は、遺産分割協議を行うことになります。協議がまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

(2)地方裁判所が「遺言書は有効である」と判断した場合

反対に遺言書が有効であると判断された場合は、後述する遺留分の問題になります。

遺言書の有効性に関する訴訟の後に、別途、遺留分に関する訴訟を提起するのは手間がかかりますので、実務においては、遺言書の無効を主張する訴訟の中で、「遺言書が有効だった場合は、予備的に遺留分を請求する」という主張をしておくことが多いです。

そうすると、何度も訴訟を提起する手間が省けるわけです。

遺留分侵害額を請求したい場合

遺留分とは、一定の相続人が、法律上最低限相続することができる割合のことです。

1. 調停か訴訟か

(1)遺留分侵害額請求の法的性質

遺留分を請求することを、「遺留分侵害額請求」といいます。遺留分侵害額請求の法的性質は、なかなか難しく、素人の方にはわかりにくいものです。

当然に発生する権利ではなく、遺留分を有する法定相続人の方が、相手方(遺留分を侵害している人)に対して請求する意思表示をして初めて発生する請求権です。

遺産分割は、「被相続人(亡くなった方)の遺産をどのように分けるか」というものですが、遺留分侵害額請求権は、有効な遺言書がある場合に、「遺言書が遺留分を侵害しているか」「侵害しているとして、いくら請求できるか」という観点から判断されます。

なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

(2)遺留分侵害額請求の審理

遺留分侵害額請求は、原則として、まずは家庭裁判所の調停で話合いをします。そして、調停で合意できなければ地方裁判所に訴訟提起をすることになります。

遺産分割の場合、調停で合意ができなければ、家庭裁判所が引き続き「審判」といって、遺産の分け方を決めてくれます。

しかし、遺留分侵害額請求の場合は、家庭裁判所で審判を下すことはできず、請求したい人が改めて地方裁判所に訴訟提起をしなければなりません。

事案によっては、調停の申立てを省略して、訴訟を提起するような場合もあります。

2. 遺留分の請求の期限と方法について注意

なお、遺留分減殺請求は、相続開始を知ったとき(つまり、本件では母親が死んだことを知ったとき)から1年を経過、または、相続開始から10年を経過したときは,することができなくなります。

そして、調停を申し立てただけでは、遺留分を請求したことにはならず、別途、内容証明郵便を出すか、訴訟を提起する必要がありますので注意してください。

3. 早めに弁護士にご相談を

相続問題の中でも、特に遺留分は、手続がややこしく、また権利行使の期間も限られているので、早めに弁護士にご相談なさることをおすすめします。

遺言書の内容に対する不満や不服申し立て、遺留分の弁護士相談なら、横浜の上大岡法律事務所にお任せください。

-

2026/01/01お知らせ

-

2025/12/12お知らせ

-

2025/08/15解決事例

-

2025/08/01お知らせ

-

2025/06/17解決事例

-

2025/06/16お知らせ

-

2025/06/16解決事例

-

2025/05/28お知らせ

-

2025/04/28お知らせ

-

2025/04/14お知らせ